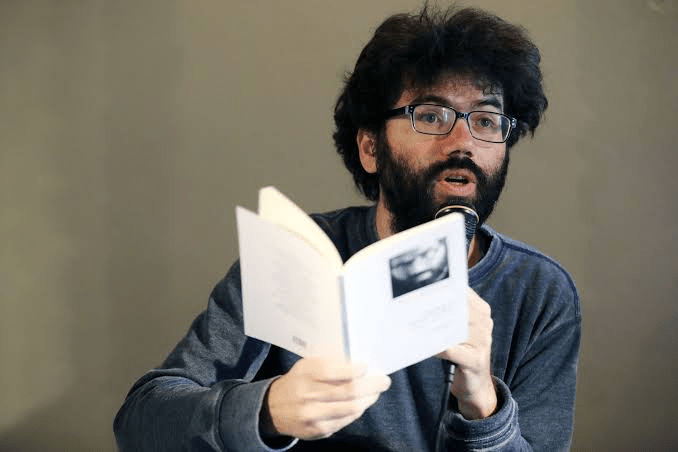

Matteo Marchesini, nato a Castelfranco Emilia nel 1979, è uno scrittore italiano, affermato critico letterario, poeta e narratore.

Tra i suoi libri ricordiamo il romanzo Atti mancati (Voland, 2013 – Premio Lo Straniero, finalista Premio Strega), i racconti di False coscienze (Bompiani, 2017) e Miti personali (Voland, 2021), i saggi critici di Casa di carte (Il Saggiatore, 2019) e di Diario di una cavia (Castelvecchi, 2023) e la raccolta poetica Scherzi della natura (Valigie rosse, 2022). Marchesini collabora con Il Foglio, Il Sole 24 Ore e Radio Radicale.

Lo abbiamo intervistato a proposito del suo ultimo libro, la raccolta di racconti Iniziazioni. Racconti di sette età (Elliot, 168 pagine), pubblicata a febbraio del 2024. Sette storie, sette momenti della vita di un uomo alla prese con il sesso, dove il sesso, però, è un punto di partenza per parlare di molte altre cose.

In questi racconti il sesso è un prisma che usi per scomporre l’identità personale, soprattutto quella maschile. Quale potere rivelatorio ha il sesso secondo te? Quali aspetti ti interessava maggiormente evidenziare?

La mia intenzione – ovviamente i risultati, poi, li giudichi il lettore – era quella di usare il sesso come rivelatore dello squilibrio di rapporto, o della mancanza di rapporto tra esseri umani.

Mi rifaccio, in un senso non tecnico ma affine, a un’espressione dello psicoanalista Sándor Ferenczi che mi è molto cara: la «confusione delle lingue». Spesso in questi racconti, infatti, ci sono esseri umani che hanno tra loro un rapporto che ha a che fare col sesso, ma il sesso è un linguaggio che per ognuno di essi ha un significato diverso (a volte si tratta di una sopraffazione, a volte di una confusione linguistica), e quindi finiscono per non capirsi.

Un caso tipico è nel primo racconto: Fabrizio e Giulio sono due ragazzini che hanno vite diverse, stanno a livelli di consapevolezza diversa, e questo crea una grande confusione. Qualcosa di simile, in maniera più minacciosa, accade nel racconto Eredità, quando retrospettivamente il protagonista ricorda il rapporto con lo zio.

La sessualità oggi rischia di essere un terreno molto scivoloso per un narratore. Da un lato c’è il rischio di risultare “scorretto”; dall’altro il rischio, molto insidioso per chi come te si propone di ritrarre l’uomo e la società con un realismo crudo, di essere mentalmente condizionato dai dettami del politically (e del socially) correct. Come hai affrontato questa difficoltà?

In realtà non l’ho affrontata, a un livello consapevole, nel senso che forse rientra in un tipo di difficoltà più ampie che ogni scrittore, a modo suo, prova ad affrontare nell’atto della scrittura. Io penso che quasi sempre la motivazione dello scrivere finzione sia quella di illuminare le zone di ambiguità dell’esistenza. Al di là del tema del sesso, e di quello che oggi chiamiamo politicamente corretto, c’è il problema di portare a galla delle realtà che stanno al di sotto della soglia della convenzione sociale, quella soglia che è utilissima per vivere ma nasconde delle zone d’ombra. Secondo me è vero quello che diceva Proust: ogni scoperta poetica ed esistenziale ha un prezzo (lui diceva addirittura che avvicina alla morte). Noi non siamo preparati a guardare ogni giorno le persone che vivono vicino a noi come se fosse la prima volta.

Quello che intendo, insomma, è che il problema penso si ponga alla radice, come problema letterario, al di là del tema del sesso o del politically correct. Da questo punto di vista mi sono reso conto che la scelta, per il tipo di scrittura che mi appartiene, non poteva che essere quella di “non difendermi”. Questo vale al di là del tema specifico del sesso, vale anche per altri aspetti, per esempio la rappresentazione dei rapporti con gli altri. Faccio il candido, diciamo. O, se vuoi, il finto candido.

Proponi, in questa e in altre opere precedenti, la forma racconto. Ti chiedo il perché di questa scelta e se, mentre scrivevi, hai avuto dei modelli formali di riferimento?

Ho la sensazione di trovarmi bene con il racconto di media lunghezza, o comunque non breve. Non so se questo ha a che fare con il rapporto che ho con la poesia. La forma che scelgo in molti casi è il racconto del tipo “momento di essere”, cioè il racconto dell’evento, dell’aura, del passaggio o del dislivello. A volte, certo, c’è anche la novella, ad esempio in questa raccolta è il caso di Storytelling, ma capita meno spesso.

Forse la forma “momento di essere” mi è congeniale perché io sono piuttosto ossessivo e, quando scrivo, tutto mi si presenta a cascata, con una certa costrittività: tutto nasce come una scarica, ha bisogno di una tensione molto forte. Sarebbe un po’ insopportabile lavorare in questo modo a lungo.

Sui modelli formali, posso dirti le letture a cui mi sono sentito vicino. Da giovane ha contato per me un autore come Moravia, così come hanno contato i racconti di Tozzi: due cose molto italiane e molto novecentesche. Sicuramente hanno contato anche i racconti carveriani. Un autore con cui sento delle affinità, senza alcun paragone di valore ma solo di motivi, è Harold Brodkey. È un autore americano della stessa generazione di Philip Roth, non molto letto, che ha pubblicato spesso dei racconti sparsi su riviste americane e che ci ha lasciato due raccolte, una giovanile (Primo amore e altri affanni) e una matura (Storie in modo quasi classico). Lo sento vicinissimo.

Entriamo nel merito dei racconti. Man hands on misery to man (Philip Larkin) è la citazione posta in esergo. In generale domina nel libro un senso di diffidenza e di asprezza nei rapporti umani, visti come un intreccio di dinamiche di potere, salvo rarissime eccezioni (mi viene in mente la ragazza protagonista di Dopo, uno dei pochissimi personaggi che compiono un gesto gratuito). È così che è fatta l’umanità?

Io sono ipersensibile a questa caratteristica dell’umanità, quella che definirei la penetrazione del sociale nelle stanze private. I rapporti di forza quasi meccanici che si creano nei gruppi penetrano, secondo me, all’interno dell’intimità: non solo nel senso che sono presenti nella coppia, o nella famiglia, ma anche nel senso che l’immaginario collettivo condiziona i rapporti umani e il modo di vedere gli altri. Una delle ragioni per cui mi è caro il saggio di Girard Menzogna romantica e verità romanzesca è proprio il concetto di desiderio mimetico. Noi molto spesso desideriamo ciò che desiderano gli altri, e questo è un modo terribile di vedere l’altro, perché l’altro finisce per stare in una sorta di borsa valori. Quando pensiamo di essere soli con l’altro, in realtà intorno a noi ci sono un sacco di voci che affollano la stanza: le voci dello snobismo, delle identità che non si sentono sicure e quindi hanno bisogno di conferme esterne. E poi sì, la vera e propria sopraffazione, che non è cattiveria, ma, come diceva Simone Weil, è quasi una «legge di gravità». Bisogna fare un grosso sforzo, io credo, per non esercitare un potere, o per non subirlo, quando esiste uno squilibrio: è come una legge fisica.

E poi, forse, quella citazione di Larkin è anche riferito al fatto che le storie non parlano semplicemente di coppie o di incontri erotici, ma anche di famiglie.

I tuoi personaggi (l’esempio più calzante è il protagonista di Conoscersi) sono estremamente consapevoli delle maschere e delle pose con cui gli altri li vedono, tanto che mentre agiscono, e magari prima di agire, pensano a come verranno visti dall’esterno, e in base a questo decidono come comportarsi… Vuoi commentare?

Credo sia vero. E credo che sia sempre riferito alla mia ossessione “girardiana”, cioè all’idea che gli esseri umani si vedano continuamente nello specchio sociale, e abbiano una sorta di ipercoscienza paralizzante. Una ipercoscienza che magari è una fantasticheria distorta, ma che produce degli effetti reali, perché produce una certa postura fisica, un certo modo di essere, e anche nel sesso produce degli effetti. Il protagonista di Storytelling, oltre a essere un caso di “manipolatore manipolato”, cioè sconfitto dalla sua stessa manipolazione, è uno che viene punito perché non ha un rapporto limpido col proprio desiderio. Non si rende conto che quel desiderio non è suo, non gli appartiene, ma deriva da un meccanismo sociale. Non sa più ciò che vuole.

Penso che questo aspetto sia anche legato al rapporto equivoco tra i personaggi, che fa tutt’uno con la loro identità. In molti casi si trovano in una fase di passaggio di età: stanno imparando, andando a tentoni, senza aver avuto un modello. Di conseguenza, questo loro guardarsi con gli occhi dell’altro è un modo di darsi un’identità che sentono di non avere.

Prova, la storia di un diciottenne che si annoda la cravatta in bagno prima di andare al funerale del padre, un uomo ingombrante con cui aveva un rapporto complicato, è probabilmente, per complessità e per profondità, il racconto più ambizioso della raccolta. Cosa ti proponevi di raccontare?

È l’unico racconto che usa in modo considerevole la tecnica del flusso di coscienza, perché si parla di un adolescente nella cui mente tutto è informe e disordinato: tutto precipita senza che lui sappia dare un ordine. Questo ha a che vedere con la sua grande vergogna, in parte tipica dell’adolescenza, in parte assimilabile alla vergogna di altri personaggi del libro. Ogni cosa lo ferisce perché ogni cosa gli fa sentire che lui non ha confini identitari precisi, né fisici né psicologici. Sembra addirittura insicuro su come ha vissuto il sesso, ha quasi bisogno, dopo averlo sperimentato personalmente, di vederlo in un tutorial!

Poi c’è un’altra ragione, legata a un’ispirazione linguistica alla base del racconto: la pretesa di costruire un racconto completamente narrativo, quindi non una prosa poetica, ma una concatenazione di situazioni e di frasi in una sorta di saturazione da poema, da poema che va letto di seguito.

A livello tematico mi proponevo la descrizione di questa invasione delle sensazioni che avviene, tipicamente, quando non sai chi sei. Il protagonista è un piccolo Amleto, sente fortemente l’esercizio della forza su di sé, per esempio nel rapporto col padre e con la sua prorompente vitalità, evidente anche nella malattia.

Nel racconto Eredità sfiori l’indicibile, cioè il tema delle molestie ai bambini, che pochissimi altri scrittori hanno osato toccare: penso a Walter Siti con Bruciare tutto, anche se lui, a differenza tua, ci è entrato di peso. Come ti sei accostato a quel passaggio?

Forse rispetto ad altri racconti e ad altre situazioni, paradossalmente, quel passaggio mi ha creato meno imbarazzo, perché le possibilità in questi casi sono due: o si ha una vicenda biografica ratificata oppure, se non la si ha e si parte da spunti esterni, non è, o perlomeno per me non lo è stato, la cosa più difficilmente dicibile. Mi pareva che aiutasse a definire una situazione in cui l’identità, e le cose belle e vitali che il personaggio vive, sono inseparabili da ciò che gli è stato fatto. Per esempio lui si accorge, molto tardi nella sua vita, che le partner che ha avuto probabilmente hanno vissuto delle esperienze simili alla sua.

Devo aggiungere, però, una cosa. Se ricordo bene, proprio nel libro di Siti che hai citato c’è una frase che dice aforisticamente: «ogni educazione è uno stupro». Al di là del tema della violenza sui bambini, sicuramente presente nel racconto, la verità che volevo far emergere, per cui io ho una ipersensibilità, è l’invasività e la sopraffazione insita in tutti i rapporti educativi. Ho letto molto Ivan Illich e le cose che lui ha scritto sulla descolarizzazione della società, quando lui dice che i bambini sono gli unici esseri umani che non hanno dei diritti costituzionali…. Una forma di costrizione è fisiologica nell’educazione, non se ne potrebbe fare a meno, ma io la percepisco come se fosse un atto di violazione di un essere umano. Probabilmente questo racconto viene fuori anche da lì. La sopraffazione ha educato il protagonista a tirare fuori il suo talento, e le due cose non sono separabili.

Bologna e l’Emilia rurale sono spesso la cornice, molto densa, di questi racconti, ma trovo che la vera cornice del libro sia il ceto intellettuale di formazione umanistica degli anni duemila: l’ego, le pose, la forma mentis e le convenzioni. Un ceto precario, socialmente poco autorevole, in crisi perché in transizione da schemi di pensiero tradizionali a quelli legati al riconoscimento del fatto che le idee e i libri oggi sono una merce all’interno di un sistema mercato (ad esempio nella disillusione compiaciuta del protagonista di Storytelling). Era uno dei tuoi propositi?

Sicuramente è un tema che mi appartiene, me ne sono occupato anche altrove, ad esempio nei miei saggi. Il tema della cultura percepita come merce è un tema vissuto diversamente dalle diverse generazioni. In un breve articolo contenuto in Diario di una cavia parlo dei bianciardiani di oggi, i “quartari”, che sono diversi da Bianciardi perché non hanno i suoi scrupoli, non sentono che c’è qualcosa che non va in quello che fanno. Non hanno i suoi problemi di rimorso, che invece secondo me dovrebbero essere grossi: io non mi sento molto a posto con questa situazione. Si parla in generale di una generazione diventata adulta a cavallo del duemila, gli anni in cui l’industria della cultura ha vissuto un’accelerazione che corrisponde alla fine dell’ultima ondata umanistica, assieme naturalmente alla trasformazione dei media.

Pratichi la scrittura secondo vari generi: sei un critico letterario, un poeta, hai scritto un romanzo e delle raccolte di racconti. Come cambia il tuo approccio alla scrittura? C’è un genere che senti più congeniale?

In realtà si sono sempre alternati in modo naturale. È vero che la scrittura saggistica è diventata un mestiere per me, ma io non riesco a viverla come tale. Scrivo sempre come se anche quel francobollo breve, da giornale, potesse essere strappato da lì e far parte di un libro. Sento che i tre generi mi appartengono allo stesso modo.

Quando è uscito Miti personali, ho pensato che in quel libro ci fosse una strana condensazione, uno strano incrocio, tra le tre dimensioni: un’idea saggistica, un’esecuzione narrativa e una sostanza lirica. Però non saprei davvero dire quale sia il genere più congeniale, li sento tutti e tre miei.

E tra poesia e prosa?

Direi questo: le mie cose scritte in versi non appartengono né a una tradizione orfica-ermetica né a una tradizione narrativa. Sono spesso testi brevi che, se hanno un’ossessione, è molto di tipo architetturale, nel senso di una stratificazione. Rimane tutto lì, condensato nel punto.

Nel racconto accade qualcosa di simile, come ti dicevo prima, perché tutto si concatena rapidamente, però c’è una dimensione diversa, quella mimetica: amo i narratori che fanno agire i personaggi iuxta propria principia. Spesso ne esce un approccio quasi fisico: durante la scrittura il tentativo mimetico è un tentativo di immedesimazione, quasi da attore senza gesti. Questa è una differenza molto forte, e un’affinità paradossale con alcuni tratti della produzione saggistica, in cui ogni tanto è in gioco anche una narrazione mimetica.